先日友人から誘ってもらい、とあるこども食堂に参加してきました。

こども食堂には、地域とのつながりづくり、教育や食育の場としての役割、子どもの孤食を防ぐ、困りごとの早期発見・支援など、さまざまな役割があります。

社会的にはとても意味のあるものだと思いますが、継続して行うには課題もいくつかあります。

1. 人的リソースの不足(担い手不足)

- ボランティア頼みの運営が多く、スタッフの高齢化や人手不足が深刻です。

- 定期的に継続できる人材の確保が難しく、代表者に負担が集中するケースも多いです。

- 若い世代の参加が少なく、世代交代が進まないことも課題です。

2. 資金の確保

- 食材や備品、場所の賃貸料など、一定の運営費用がかかります。

- 寄付や助成金、企業からの支援に依存していることが多く、安定した収入源がないケースが多いです。

- 継続的な寄付を得るための広報・活動報告などにも手間と時間がかかります。

3. 場所・施設の確保

- 調理設備や座席がある適切な場所を見つけるのが困難です。

- 一時的に借りられても、長期的に使用できる場所が見つからない場合も多いです。

衛生管理・消防法・施設基準など、法令の条件もクリアしなければなりません。

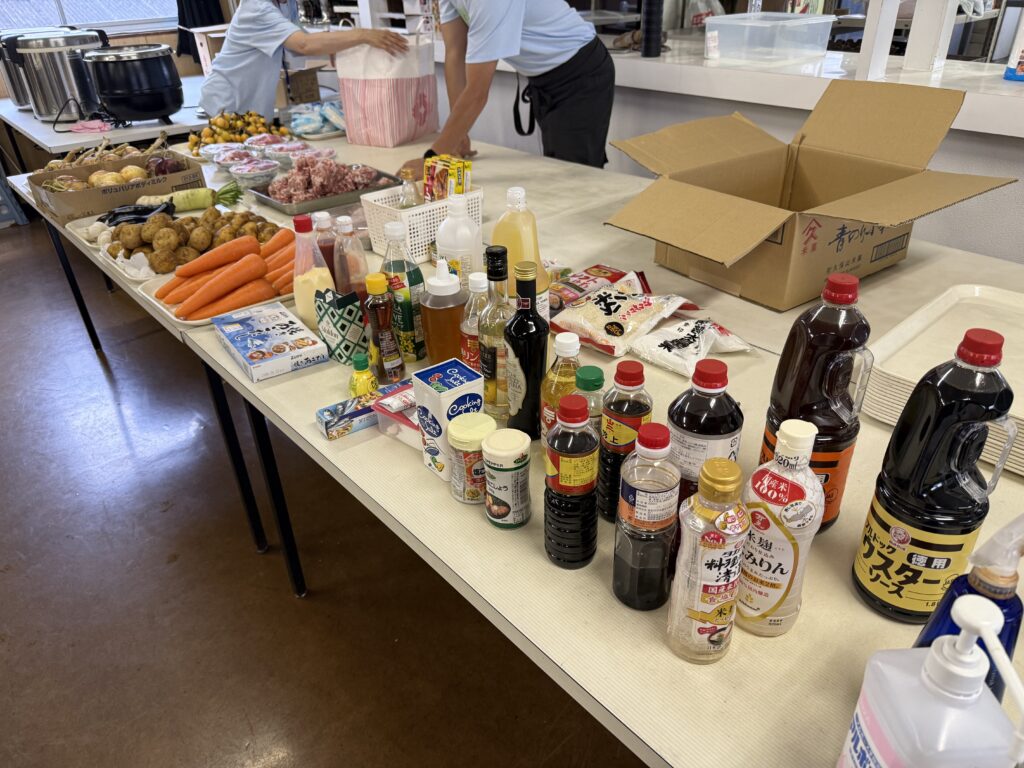

4. 食材の調達と管理

- 食材の寄付に頼ることも多く、安定供給が難しい。

- 食品ロスの管理やアレルギー対応、衛生面なども配慮が必要です。

5. 運営の専門性・ノウハウ不足

- 支援を必要としている家庭や子どもにどうリーチするか分からない。

- 福祉・教育・地域連携に関する知識が十分でない場合もあり、問題があっても対応しきれないことがある。

6. 地域との関係構築

- 地域の理解が得られず、「貧困層のための施設」などの偏見があると孤立しがちです。

- 逆に支援を必要としない家庭が多く利用するなど、本来の目的からズレてしまう場合もあります。

7. 運営者の燃え尽き(バーンアウト)

- 想いだけで走ってきた運営者が、疲弊してしまい辞めてしまうケースも。

- 誰にも相談できず、1人で抱え込んでしまうことも問題です。

そんな中でも、これからの時代ますます必要とされるものだと感じ、積極的に取り組んでいる団体もいくつかあります。

今回はその中の一つに縁あって参加させていただくこととなりました。

私のイメージでは、例えばカレーなどを事前に準備し、無料もしくは100円程度で来てくれた子どもたちに振る舞うものという感じでしたが、そこでは違いました。

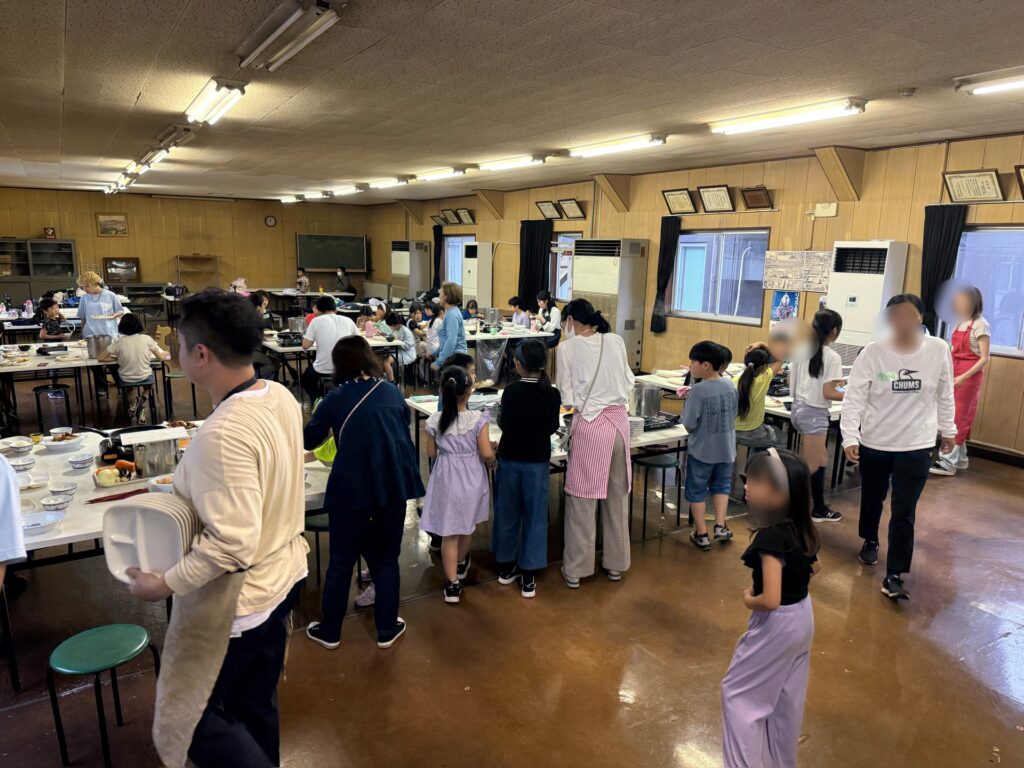

この子ども食堂の食材の調達が、企業や小売店、保護者からの協力でランダムに集められたものという特性を生かしたものなのだと思いますが、子どもたちをいくつかの班に分け、テーマを決めてそれぞれの班でメニューを考え、班ごとに料理を作るというものです。

少し大変なようにも思えますが、これがかえって子どもたちの想像力やチームワークの大切さ、自発力、食材や料理の知識などを養うとても良い仕組みになっています。

子供たちは本当に楽しそうで和気あいあいとやっていました。

最近は少子化で減ってしまいましたが、昔自分が参加していた子ども会を思い出しました。

学年も性別も関係なく仲良くなって、いろんな大人たちに支えられて、学校だけでは味わえない体験をいっぱいさせてもらっていたなと、、、

ただ食事を振る舞うだけでなく、子どもたちと一緒にこの子ども食堂を作り上げ、それが勝手に学びの場・交流の場になるという、もしかしたら他の子ども食堂でもやっているようなことかもしれませんが、前述のような子ども食堂のイメージを持っていた私には、すごく画期的に思えましたし、子ども会の代わりになっているように感じました。

さまざまな地域でこういった取り組みが増えて、地域の活性化や子どもたちがもっと将来に希望が持てるような社会になると良いですね。

また機会があれば、ぜひ参加させていただきたいと思いました。

今の自分に何ができるのかをじっくり考えてみようと思います。